自称为“洪谷子”的荆浩,隐居于太行山中洪谷时对着古松冥思苦想后,创立了自己的山水画理论,开启了中国水墨山水的另一新纪元。

五百年后,元末明初的道士吴伯理,则用了这幅《龙松图》向荆浩致敬。

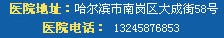

元末明初吴伯理《龙松图》局部

“山路两侧长满了苔藓,上边凝结着晶莹的露珠。林雾弥漫,隐约可见各种奇形怪状的山石。四周青松围绕,其中有一株古松特别巨大,树皮苍老、树身挂着银色的苔藓,像一只长满鳞片的巨龙在空中翱翔,它盘曲向上,仿佛要想飞回到遥远的星河。”

唐朝覆灭之后,晚年隐居于太行山中的画家荆浩,在其著作中用一段文字为我们描写了这株巨大古松的形象。

壹开创水墨山水新纪元的荆浩

荆浩(约公元—年)正是面对松树多达数万次的观察、写生,经过长时间的感悟与思考后,形成了自己的艺术主张,开创了以“大山大水”为特点的全景式绘画风格,奠定了中国山水画的另一新格局。

早在盛唐之际,自吴道子写蜀山风景后,张璪、王维、王洽、王宰等人对水墨山水做了开创性的拓展。而此前,六朝时期发展而来的山水画,多以青绿设色,勾线填彩,与吴道子同时期的李思训、李昭道父子们总结前人经验,形成了成熟的青绿山水风格。而在荆浩登场后,将“水晕墨章”的画法自觉地加以发展,并趋向成熟,创立了笔墨并重的北派山水。

这为中国山水画即将到来的空前全盛期奠定了理论和实践基础,荆浩与其之后的关仝、李成、范宽等人一起开启了中国山水画的另一个新纪元,其影响绵延至今。

《雪景山水图》荆浩(传)

由唐末进入五代后梁时期的荆浩,对山水画最杰出的贡献除了提倡“水墨”之外,还留下了一部山水画理论《笔法记》,这完成于他在后梁时期,因为躲避战乱隐居于太行山时。

这一重要理论著作中,荆浩采用了有别于其他绘画理论的另类写作方式,用对话体来表达自己的艺术主张——他设计了一位爱好古松的青年农夫,与一位自称“石鼓岩子”的老人之间的对话,从他们的交谈中表达自己的艺术见解。

其中,荆浩提出了几处重要艺术主张,主要包括“六要论”,对南朝时期谢赫提出的品画体系“六法论”做了继承和发扬。与谢赫的“六法”(即:气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移摸写)相对应,荆浩提出“六要”,指:气、韵、思、景、笔、墨,他用“墨”,替代了谢赫的“随类赋彩”,将“墨”提升到比色彩更为重要的地位,对后世山水画影响深远;

其次,荆浩强调“图真”论,他借老叟的口吻解释说:“画者,画也。度物象而取其真。物之华,取其华;物之实,取其实。不可执华为实。若不知术,苟似,可也;图真,不可及也。”

这段画的意思是事物的美是客观存在,画家只有通过“度”,深入体察、品味客观事物,才能得到其“真”。如果不理解这一要求,那只能得其“似”,虽然能够描绘、塑造出物体外在形象,但缺乏生动,也就达不到“图真”的境界。

从荆浩记录的他对古松写生的经历,可以大致理解所谓的“度”的含义。在其隐居的洪谷附近,有大片的松林,他面对这些抱节自屈、偃截巨流、挂岸盘溪、披苔裂石的古松反复写生,达到数万次的练习,从中悟出了“形神并重”的艺术境界。

《龙松图》局部1

《龙松图》局部2

《龙松图》局部3

“图真论”的提出,也体现出荆浩在隐居之后,在创作所依附的哲学底层思想,由儒家转向道家的思想变换,他对“真”的理解也结合了老庄的思想。庄子曾说:“真者,所以受于天也,自然不可易也,故圣人法天贵真,不拘于俗。”

由庄子的“真”出发,荆浩提出了“气质俱盛”的说法,将“真”与“似”明确区别。强调只有主观的感受结合客观物像,方可达到“图真”的艺术境界,这与张璪总结的“外师造化、中得心源”有类似之处。

贰荆浩留下的作品

除上述理论外,荆浩还提出用“四品”、“二病”等标准评价绘画作品,将作品划分“神、妙、奇、巧”四品,对于奇、巧二品,她认为前者只重笔墨变化,但忽略了对象的本质特征,违背物理;后者“强写文章,增邈气象”,此谓实不足而华有余。

在对于“二病”的描述中说,如果一幅画中花木没有按照季节生长盛开、房子画得比人还小,树木比山都高,桥并不连接于岸边,这类画作的毛病是“有形”的毛病,还可以改正的。而如果一幅画,没有气和韵,物像画得虽然好、笔墨也不错,但这属于“无形”毛病,连修改都不可能了。

在《笔法记》最后,荆浩借用对话人物的口吻,赞美了带给他无数灵感的古松:

“不凋不荣,惟彼贞松。势高而险,屈节以恭。”

荆浩留存的作品不多,在历代史籍和著录中,记载其作品大约共五十余幅。这包括如今收藏于台北故宫博物院的《匡庐图》,其他传为荆浩名下的作品还包括美国纳尔逊美术馆收藏的《雪景山水图》、日本大阪市立美术馆收藏的《江山瑞霭图》、台北故宫博物院收藏的《渔乐图》等,但其真伪都存有争议。

《匡庐图》台北故宫博物院藏

台北故宫博物馆所藏的这幅《匡庐图》为立轴、绢本、水墨,纵.4厘米、横.8厘米。匡庐即是庐山,画面采用典型的全景式构图,以高远和平远相结合,体现荆浩“大山大水,开图千里”的风格。宋人米芾,把荆画特点归纳为“善为云中山顶,四面峻厚”、“山顶好作密林,水际作突兀大石”。米芾所描述的这些特点在这幅据传为荆浩《匡庐图》中均有所体现。

不仅如此,从此画的部分细部,我们也可以欣赏下荆浩风格中的水墨特点,以及他对古松的描绘。

《匡庐图》细部1

《匡庐图》细部2

《匡庐图》细部3

《匡庐图》细部4

而将带给自己无限灵感的古松画入作品中,并非是荆浩的首创。

从杜甫创作于乾元元年(公元年前后)那首《题李尊师松树障子歌》一诗中,已经为我们展示了这么一幕。他在这首诗中赞扬那位“李尊师”所画的青松时描写道:“障子松林静杳冥,凭轩忽若无丹青。阴崖却承霜雪干,偃盖反走虬龙形。”

杜甫此诗作于安史之乱中,由此可见在盛唐和中唐时期,古松这一绘画题材已经非常普及,画家借古松表现自己内心的诗意,而且将松树比喻、描绘为虬龙,这一相对固化的创作题材和形式,已经逐步形成。

几乎二百年后,自称为“洪谷子”的荆浩,在太行山中对着松树刻苦冥想之后,全面发展和创立了自己的山水画理论。

又过了五百年后,元末明初的道士吴伯理,则用了一幅《龙松图》向荆浩致敬。

叁元末道士吴伯理的《龙松图》

元末明初道士吴伯理所绘这幅《龙松图》,据传是为道教正一派第四十三代天师张宇初所做。

吴伯理《龙松图》

该图为立轴,纸本,水墨,.9×33.7cm,目前收藏于美国纽约大都会艺术博物馆。图上部的题识已经模糊不清,大致可辨的有:碧动清等少数几个字,因此对原诗内容难以揣测,其后有“无为”的落款。

《龙松图》细部1

《龙松图》细部2

画家吴伯理,号巢云子,龙虎山道士。有记载称他在永乐年间(公元——年)中任上清宫提点,也称其为另一位道流画家方从义的密友,由此推算其活动时间大致为十四世纪下半叶到十五世纪早期。(有关方从义的介绍,有兴趣的朋友可参阅本号文章《仙气十足——元朝全真教道士、画家方从义几幅作品中的道家美学》)

据说,明成祖朱棣曾亲手书写御旨交给龙虎山道士吴伯理,让他到鹤鸣山迎请仙道张三丰,后来吴伯理在鹤鸣山的山麓处修建了迎仙阁。

有关鹤鸣山的具体地址有四川大邑和剑阁两种说法,据据《大邑县志》记载:“明代龙虎山道士吴伯理,永乐中任上清宫提点,随张宇初访张三丰,入蜀居鹤鸣山。”根据这些记录大致可以做以下梳理:吴伯理曾跟随正一派道家四十三代天师张宇初,奉明成祖御旨寻访张三丰,曾经在成都附近大邑的鹤鸣山滞留。

在艺术领域,吴伯理通经史,工诗文,精篆隶,亦能作枯木竹石。在大都会博物馆

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbhl/9654.html